Conçue comme un véritable voyage des sens, Sculpter le vide souligne le rôle central de l’espace dans l’œuvre de Giacometti, entre plein et absence, matière et souffle. Une invitation puissante à regarder autrement l’art, le corps… et le monde.

« Une sculpture de Giacometti, c’est comme une griffure d’oiseau dans la neige. »

Cette métaphore poétique de Jean Cocteau, qui fût l’un des premiers à écrire sur l’artiste, souligne la légèreté, la fragilité apparente et le caractère éphémère et vibrant des sculptures de Giacometti.

Le Musée Cantini consacre pour la première fois à Marseille une grande exposition monographique à Alberto Giacometti qui deviendra de son vivant l’une de plus grande figure de la sculpture moderne.

En partenariat avec la Fondation Giacometti, ce parcours inédit invite le public à explorer un thème essentiel de son œuvre : le vide, cet espace mouvant qui nourrit et magnifie ses figures emblématiques.

Né en 1901 en Suisse, Alberto Giacometti baigne dès l’enfance dans un univers artistique, aux côtés de son père peintre. Installé à Paris dans les années 1920, il se forme auprès d’Antoine Bourdelle et côtoie l’avant-garde artistique.

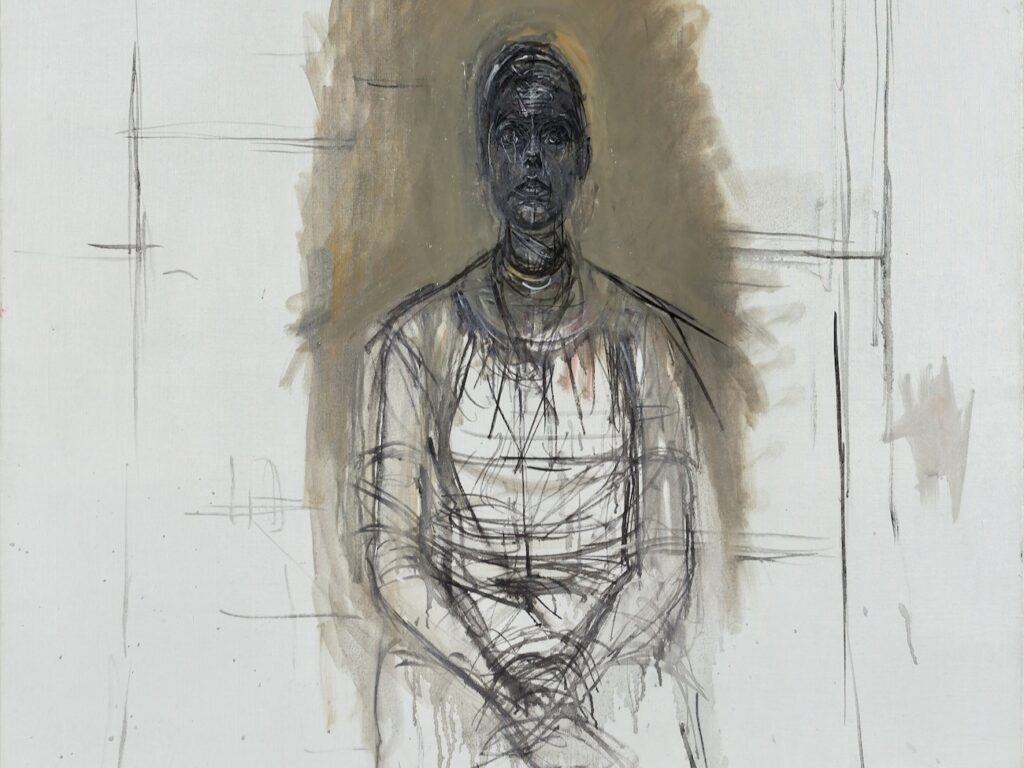

De ses débuts cubistes à sa traversée surréaliste, puis à ses silhouettes longilignes, Giacometti n’aura de cesse de questionner la relation entre l’espace et la figure humaine, entre présence et absence.

« Sculpter le vide, c’est choisir l’œuvre totale » écrit l’équipe des commissaires de l’exposition.

Un parti pris que Giacometti n’a cessé d’approfondir tout au long de sa carrière. Lui qui doute de tout, qui « cent fois sur le métier remet son ouvrage » sera vu par certain comme un « contre Picasso », autre monstre de l’art moderne sûr de lui, exubérant et pulsionnel.

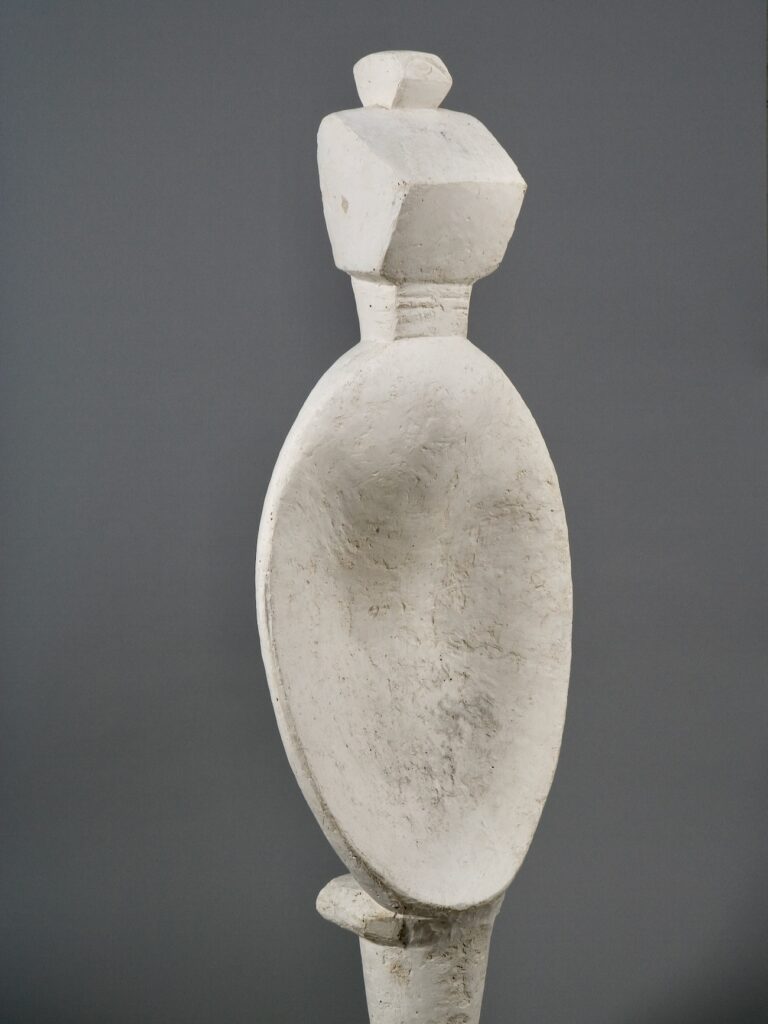

Le parcours chronologique explore en quatre temps la carrière de l’artiste. La première partie (« Le vide et le plein ») explore les années 1920 et révèlent un Giacometti fasciné par les formes pleines et synthétiques. Inspiré par le cubisme et les arts extra-occidentaux, il crée des sculptures épurées comme Femme cuillère (1927), où le jeu des creux et des volumes préfigure son exploration du vide.

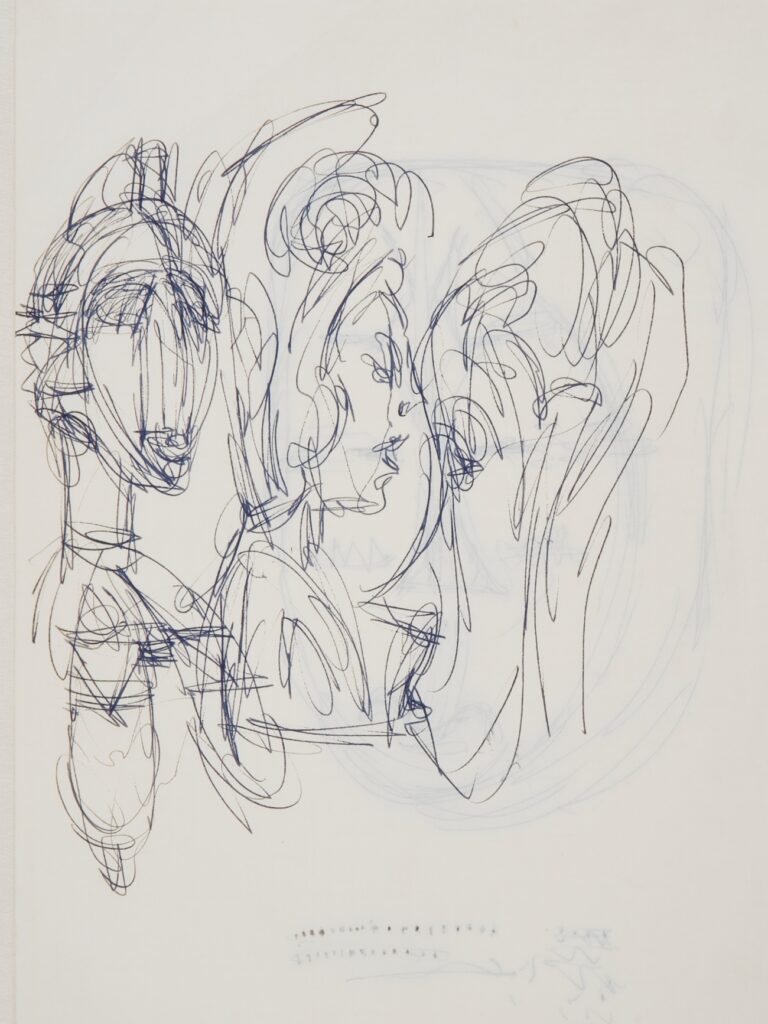

La seconde (« La quête de l’invisible ») montre comment Giacometti, entré dans le cercle surréaliste, façonne des œuvres oniriques, entre rêve et réalité : Boule suspendue (1930), L’Objet invisible (1934-35). Le vide devient ici un espace de tension dramatique, structurant la sculpture.

La troisième (« Poétique de l’espace ») se situe après-guerre, Giacometti revient à la figure humaine, en jouant sur l’échelle et la distance. Ses fameuses silhouettes élancées – Femme au chariot (1943-45), Grande Femme I (1960) – semblent émerger de l’espace environnant, rendant visible l’invisible.

« L’apparition, parfois je crois que je vais l’attraper… et puis, je la reperds, et il faut recommencer », confie-t-il à Pierre Schneider.

La dernière salle (« Un musée imaginaire ») met en dialogue ses dessins et archives avec des œuvres antiques et extra-occidentales (principalement africaines) issues des musées marseillais. Giacometti revendiquait cette vision décloisonnée de l’art :

« Tout l’art du passé, de toutes les époques, de toutes les civilisations, surgit devant moi, tout est simultané comme si l’espace prenait la place du temps » (Giacometti, 1965).

Vous verrez pour la dernière fois certains chef d’œuvres – comme les sublimes pièces en plâtre au début de l’exposition – hors-les-murs. La Fondation Giacometti s’apprête en effet à ouvrir prochainement à Paris un grand musée consacré à l’artiste où elles entreront dans la collection permanente.

Le Petit Plus : Les Musées de Marseille font dialoguer cette exposition avec celle des « Veilleurs » d’Ali Cherri, présentée au [mac] musée d’art contemporain de Marseille, du 6 juin au 4 janvier 2026. Certaines œuvres exposées au [mac] ont été spécialement conçues par Ali Cherri en résonance avec le travail du sculpteur et prolongent sa réflexion sur la représentation du visage humain.

Par Eric Foucher